Lavoro, la coperta

è sempre più corta

Gli ultimi dati Istat sull’occupazione confermano quello che molti avevano previsto: l’allungamento dell’età di lavoro fa aumentare tra gli occupati la classe di età 55-64 anni, ma, visto che il numero di posti non è aumentato e anzi con la crisi diminuisce, a spese di una maggiore disoccupazione giovanile

(pubblicato su Repubblica.it il 7 aprile 2012)

Circa tre anni fa, commentando uno dei ricorrenti inviti dell’allora governatore della Banca d’Italia Mario Draghi ad allungare l’età pensionabile, avevamo titolato l’articolo “La coperta corta dei posti di lavoro”. Il ragionamento era che, dato l’allungamento della vita media e il livello della nostra spesa previdenziale, relativamente più elevato in rapporto al Pil rispetto agli altri paesi europei, l’invito era ragionevole dal punto di vista del contenimento della spesa. Ma risolvere questo problema ne avrebbe aperto un altro, ossia quello dell’occupazione, dato che il numero di posti di lavoro in Italia mostrava di essere piuttosto rigido. Negli anni successivi all’approvazione del “pacchetto Treu” sui contratti atipici (1997), e grazie anche alle massicce regolarizzazioni degli immigrati, aveva fatto un balzo di un milione e mezzo di posti, da 22 a 23,5 milioni, ma non mostrava di voler crescere oltre, nonostante più di un quindicennio di moderazione salariale e nonostante che il tasso di attività (cioè la percentuale di occupati rispetto alla popolazione in età di lavoro) restasse di parecchi punti inferiore alla media europea.

Se dunque si fossero tenuti più anni al lavoro i più anziani, questo non poteva che tradursi in un aumento della disoccupazione giovanile, a meno di trovare il modo per far aumentare ancora il numero complessivo di posti: ma per quest’ultimo obiettivo non risulta che siano mai state avanzate proposte convincenti. Lo slogan propagandato da molti economisti e politici, “meno ai padri e più ai figli”, non è ingannevole solo se preso alla lettera, cioè completato come “meno lavoro ai padri e più ai figli”. Che altro sbocco può avere, del resto, l’aspra battaglia per ridurre le garanzie a favore degli occupati – in sostanza, il tentativo di liberalizzare completamente i licenziamenti – se non quello di espellere dal mercato del lavoro un certo numero di più anziani in modo da mettere al loro posto un corrispondente numero di giovani (e bisogna aggiungere: a minor costo)?

Se dunque si fossero tenuti più anni al lavoro i più anziani, questo non poteva che tradursi in un aumento della disoccupazione giovanile, a meno di trovare il modo per far aumentare ancora il numero complessivo di posti: ma per quest’ultimo obiettivo non risulta che siano mai state avanzate proposte convincenti. Lo slogan propagandato da molti economisti e politici, “meno ai padri e più ai figli”, non è ingannevole solo se preso alla lettera, cioè completato come “meno lavoro ai padri e più ai figli”. Che altro sbocco può avere, del resto, l’aspra battaglia per ridurre le garanzie a favore degli occupati – in sostanza, il tentativo di liberalizzare completamente i licenziamenti – se non quello di espellere dal mercato del lavoro un certo numero di più anziani in modo da mettere al loro posto un corrispondente numero di giovani (e bisogna aggiungere: a minor costo)?

Naturalmente esiste una risposta a questa obiezione. La possibilità di licenziare senza problemi, si replica, farà aumentare i posti di lavoro, perché gli imprenditori non avranno paura di non potersi liberarere facilmente della manodopera che diventasse eccedente. Questa teoria è stata il cavallo di battaglia del pensiero economico dominante negli ultimi vent’anni, ma alla fine anche l’Ocse e il Fondo monetario internazionale, che ne erano stati i più convinti propagandisti, hanno dovuto ammettere che non è vero: l’aumento della flessibilità in uscita (ossia la massima libertà di licenziamento) non fa aumentare i posti di lavoro, ma soltanto il turn-over, cioè la rotazione delle persone a occupazione costante.

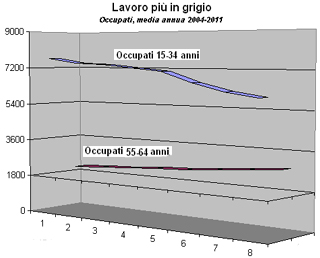

I dati diffusi dall’Istat sono la migliore conferma possibile di tutto questo. Con lo spostamento in avanti dell’età pensionabile aumentano gli occupati nella fascia di età 55-64 anni (+15%) e si riducono quelli della fascia 15-34 (-14,8%). In numeri assoluti lo svantaggio dei giovani è ancora maggiore: oltre un milione in meno nel 2011 rispetto a tre anni prima, contro un aumento dei più anziani di 376.000 unità. Ma questo certo non può stupire: la crisi sta falcidiando i posti di lavoro, che dal massimo di 23.405.000 della media 2008 sono scesi a 22.967.000 della media 2011 per arrivare, secondo l’ultimo dato disponibile (febbraio 2012) a 22.918.000. Ed è ovvio che ne facciano le spese soprattutto i giovani, quasi tutti assunti con contratti a termine o in vario modo precari.

Sarebbe stato più auspicabile che, avendo di fatto precarizzato tutti, ci fosse stato un maggiore equilibrio, con una perdita del lavoro maggiore tra i più anziani e minore tra i più giovani? Francamente è una domanda da brividi alla quale forse è impossibile rispondere. Si può al massimo osservare che l’età più avanzata è di norma un handicap per trovare una nuova collocazione.

Nella riforma del mercato del lavoro originariamente impostata dal governo, con quella modifica dell’articolo 18 che avrebbe sostanzialmente liberalizzato i licenziamenti per motivi economici, c’era una netta scelta per la prima opzione. Avrebbe riguardato essenzialmente le piccole e medie aziende, visto che per le grandi è meno probabile – e anche meno giustificabile – la necessità di licenziamenti individuali, ma si tratta comunque di una fetta rilevante del nostro tessuto produttivo. Al netto degli altri effetti negativi per il lavoratore, di cui abbiamo più volte parlato, avrebbe reso ancora più inderogabile, data la maggiore difficoltà di ricollocamento dei più anziani, l’incremento dell’altra metà della flexicurity, cioè la security: ammortizzatori sociali sufficienti e politiche attive del lavoro (formazione, assistenza al collocamento).

Il disegno di legge prevede per gli ammortizzatori un finanziamento di quasi due miliardi, cioè circa l’1,3% del Pil. Bastano? Il segretario della Cgil Susanna Camusso aveva dichiarato che la cifra necessaria sarebbe almeno il triplo. In passato altri esperti stimavano – si tratta ovviamente di cifre approssimative e indicative – qualcosa di meno, pari a circa 3 punti di Pil che ci avrebbero allineato alla spesa media europea per la protezione sociale. Il problema è sempre stato quello di trovare queste risorse, che nella condizione dei notri conti pubblici non potevano certo essere semplicemente aggiunte alla spesa. Ma – si diceva – per questo bisogna intervenire ancora sulle pensioni: bisogna diminuire di tre punti la spesa previdenziale (in modo da collocarci, anche per questo aspetto, intorno alla media europea) e quelle risorse destinarle agli ammortizzatori, in modo che la flessibilità non si traduca in un dramma per tante persone.

Ebbene, dalla riforma previdenziale del governo Monti, secondo la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011, verranno circa 11 miliardi nel 2012, che saliranno a 15 nel 2013 per arrivare a superare i 20 nel 2015. Ci stanno non solo i 3 punti di Pil, ma persino i 4,5 della Camusso. Ma quesi soldi non sono stati destinati agli ammortizzatori, bensì all’obiettivo del pareggio di bilancio. I due miliardi del ddl sono stati rastrellati da altre fonti, aumenti di tasse o tagli di detrazioni.

In conclusione, neanche con la riforma previdenziale è stato alla fine rispettato lo slogan “meno ai padri, più ai figli”. I nuovi ammortizzatori lasceranno scoperto circa un milione di precari e l’allungamento dell’età pensionabile riduce la loro possibilità di lavorare. Bisognerebbe creare nuovi posti: ma quelli non si fanno con la flessibilità, ma con la crescita.