Se i robot si prendono il lavoro

Sempre più ricerche sostengono che in un futuro molto prossimo l’automazione cancellerà gran parte dei posti, mandando la disoccupazione alle stelle. Il problema, però, non si risolve fermando l’impiego delle macchine. Alla base di ogni teoria economica c’è un’idea di società: ne serve una che ripensi l’organizzazione sociale in funzione del progresso tecnologico

(Relazione al convegno “Uomo e robot, metamorfosi di un’alleanza”, Univ. di Firenze, 11 mag 2017)

Pochi giorni fa un economista insignito del Nobel, Eric Maskin, ha espresso queste idee: "Decidere sulle tasse e sulla spesa - chi debba essere tassato e per quali beni pubblici si spende - è affidato ai cittadini e ai loro eletti. (…) I tecnici prendono decisioni migliori di chi è eletto su politiche la cui efficacia non può essere facilmente giudicata dai cittadini, o che richiedono tempi lunghi prima che se ne vedano in pieno i risultati".

Non sono idee nuovissime: ne ha parlato qualche anni prima, per esempio, tal Platone, proponendo il “governo dei filosofi”, cioè i “tecnici” dell’epoca. Poi però il mondo è andato avanti, ed è stata inventata una cosa come la democrazia a suffragio universale. Per poter votare su chi abbia il potere di imporre le tasse sono state fatte rivoluzioni, per esempio quella americana, al grido di “no taxation without representation”. Ma perché non ci piace l’idea di farci guidare da chi ne sa di più? Se c’è da costruire un ponte ci affidiamo agli ingegneri, perché non dovrebbero essere gli economisti ad avere l’ultima parola sui problemi economici?

proponendo il “governo dei filosofi”, cioè i “tecnici” dell’epoca. Poi però il mondo è andato avanti, ed è stata inventata una cosa come la democrazia a suffragio universale. Per poter votare su chi abbia il potere di imporre le tasse sono state fatte rivoluzioni, per esempio quella americana, al grido di “no taxation without representation”. Ma perché non ci piace l’idea di farci guidare da chi ne sa di più? Se c’è da costruire un ponte ci affidiamo agli ingegneri, perché non dovrebbero essere gli economisti ad avere l’ultima parola sui problemi economici?

Quarantuno anni fa, nel 1976, uscì un piccolo libro scritto da un gruppo di fisici. Il più noto, anche al di fuori degli ambienti accademici, si chiamava Marcello Cini, gli altri erano Giovanni Ciccotti, Michelangelo de Maria e Giovanni Jona-Lasinio. Il libro suscitò un dibattito inversamente proporzionale alle sue dimensioni, perché sosteneva una tesi “scandalosa”: le scienze, anche quelle cosiddette “dure” come la fisica e la chimica, non sono neutrali. La loro evoluzione è influenzata dalla società in cui i ricercatori vivono, tanto che in società organizzate in modo diverso sono diversi anche i tipi di progresso scientifico.

Quarantuno anni fa, nel 1976, uscì un piccolo libro scritto da un gruppo di fisici. Il più noto, anche al di fuori degli ambienti accademici, si chiamava Marcello Cini, gli altri erano Giovanni Ciccotti, Michelangelo de Maria e Giovanni Jona-Lasinio. Il libro suscitò un dibattito inversamente proporzionale alle sue dimensioni, perché sosteneva una tesi “scandalosa”: le scienze, anche quelle cosiddette “dure” come la fisica e la chimica, non sono neutrali. La loro evoluzione è influenzata dalla società in cui i ricercatori vivono, tanto che in società organizzate in modo diverso sono diversi anche i tipi di progresso scientifico.

Il libro si chiamava “L’ape e l’architetto”, un titolo ripreso da un brano del primo libro del Capitale di Karl Marx. Il brano è questo:

del Capitale di Karl Marx. Il brano è questo:

“L’ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio distingue il peggiore architetto dall’ape migliore, è il fatto che egli ha costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era già presente al suo inizio nell’idea del lavoratore”.

Quel libro oggi è “quasi illegibile”, come scrivono due degli autori (Giovanni Ciccotti e Michelangelo de Maria) in occasione di una sua recente riedizione, perché “è scritto in stile dottrinario ed è infarcito di citazioni marxiane”. Ma ebbe l’enorme merito di far emergere un problema di cui molti neppure sospettavano l’esistenza: la scienza deve fare i conti con i suoi condizionamenti culturali, che ne orientano le scelte e quindi anche lo sviluppo.

L’economia, invece, proprio in quel periodo si preparava a prendere una direzione del tutto opposta alle riflessioni di Cini. Tra le scuole che si contrapponevano – e tuttora si contrappongono - nelle accademie possiamo distinguere due filoni. Quelle che si richiamavano al paradigma classico, secondo cui l’economia è una scienza sociale, quindi non può stabilire leggi universali e riconosce che la distribuzione della ricchezza è determinata dal confronto tra gruppi di interesse. E quelle seguaci del paradigma neoclassico, secondo cui l’economia è una scienza come la chimica e la fisica e tende naturalmente all’equilibrio. Il compito di chi la studia è dunque individuare gli eventuali ostacoli che impediscono di raggiungere questo equilibrio. Non c’è un giudizio di valore sulla situazione che questo ipotetico equilibrio genera nella società: questo non è considerato compito degli economisti, a cui deve interessare solo che si raggiunga una situazione di massima efficienza. Spetterà poi alla politica la gestione di quella situazione, ma all’interno dei confini che gli economisti hanno tracciato. Nell’economia prevalse questa seconda strada. Perché?

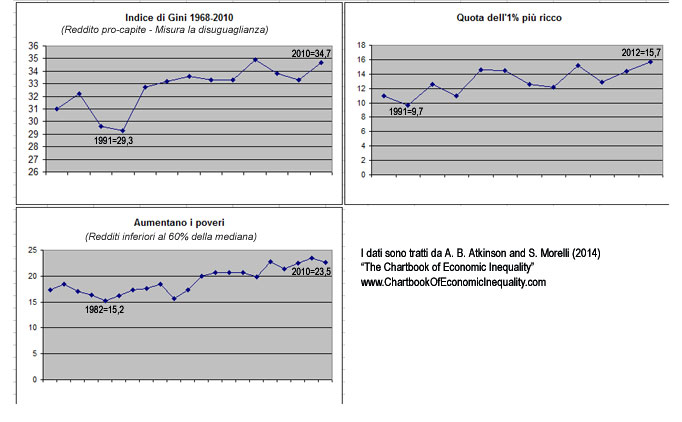

Dopo la seconda guerra mondiale inizia quello che oggi viene definito “il trentennio glorioso”. Un po’ perché ammoniti dagli errori fatti dopo la guerra precedente, quando ai paesi sconfitti furono imposte pesanti riparazioni che impedirono alle loro economie di riprendersi – e in Germania questo aveva portato al nazismo – e molto per il confronto con il modello dell’Unione sovietica, furono fatte politiche economiche espansive e si costruirono i moderni sistemi di welfare. Il risultato si può vedere dall'indice di Gini, la più nota misura della disuguaglianza. Tony Atkinson, forse il più importante studioso mondiale di questi problemi, recentemente scomparso, ha elaborato questi dati. Nel 1901 l’indice di Gini era a 48,5. Da allora ha iniziato un lunga e lenta discesa, piuttosto regolare, che l'ha portato a 39,1 nel 1967. Era ancora esattamente a quel livello (dopo qualche zig-zag) nel 1974: da lì ha subito un calo vertiginoso, che in otto anni gli fatto fare la strada degli ottanta precedenti: circa dieci punti, fino al 29,5 dell'82; e lì rimane, più o meno, fino al '91, quando segna il minimo a 29,3. Da allora comincia a risalire, all'inizio violentemente. I dati si fermano al 2010, ma si può scommettere che da allora sia aumentato ancora: in pratica siamo tornati al punto di partenza, a circa cinquant'anni fa: solo che allora il trend era in discesa, adesso è in aumento.

Che cosa è successo, come mai questa drammatica inversione di tendenza? E’ successo che con gli anni ’80 arrivano due nuovi protagonisti sulla scena politica:  Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Arrivano in una fase in cui il governo dell’economia è in difficoltà: negli anni ’70 c’è stato in tutto il mondo un forte rialzo dell’inflazione, soprattutto a causa delle due crisi petrolifere che hanno fatto decuplicare il prezzo dell’energia e delle forti spese Usa per la guerra in Vietnam. Le politiche tradizionali si trovano in difficoltà nello sconfiggere questo fenomeno. La svolta è provocata dalla combinazione di questi due elementi: mentre in economia le politiche tradizionali appaiono in affanno giungono al potere due politici ultra-conservatori, che naturalmente si rivolgono ad economisti le cui ricette sono in consonanza con la loro ideologia.

Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Arrivano in una fase in cui il governo dell’economia è in difficoltà: negli anni ’70 c’è stato in tutto il mondo un forte rialzo dell’inflazione, soprattutto a causa delle due crisi petrolifere che hanno fatto decuplicare il prezzo dell’energia e delle forti spese Usa per la guerra in Vietnam. Le politiche tradizionali si trovano in difficoltà nello sconfiggere questo fenomeno. La svolta è provocata dalla combinazione di questi due elementi: mentre in economia le politiche tradizionali appaiono in affanno giungono al potere due politici ultra-conservatori, che naturalmente si rivolgono ad economisti le cui ricette sono in consonanza con la loro ideologia.

Inizia così la marcia trionfale di quello che oggi chiamiamo neo-liberismo, la cui base teorica è appunto nell’economia neoclassica e i cui pilastri sono la riduzione delle protezioni del lavoro, la deregolamentazione, la riduzione del ruolo dello Stato, l’abbassamento delle tasse ai ricchi. In America, fino alla metà degli anni ’60, l’aliquota fiscale massima era al 92%; Kennedy la ridusse al 70, Reagan la portò al 28. La Thatcher la ridusse dall’83 al 40%. Gli effetti li abbiamo visti dall’andamento dell’indice di Gini, che anche in Italia (come si vede dai grafici) si è mosso in modo analogo: aumento della disuguaglianza, l’1% più ricco che aumenta ancora la propria quota, il numero dei poveri che cresce.

L’economia, dunque, è guidata dalla politica. E’ la politica che sceglie gli obiettivi, e in base a quegli obiettivi sceglie il tipo di teoria più adatto a realizzarli. E qualcosa di simile avviene anche per le altre scienze. Quindi, bisogna chiedersi prima di tutto: quali sono gli obiettivi?

In questo convegno ci si interroga sull’impatto che la tecnologia avrà sull’organizzazione sociale, e soprattutto sulla quantità di lavoro che sarà sottratta agli uomini dalle macchine, come se questa potesse essere una tendenza pericolosa. Che accadrebbe se fosse vero che nel 2015, tra soli 8 anni, in America metà della popolazione sarà disoccupata, e in Cina quasi l’80%? Il pericolo effettivamente esiste, ma non perché le macchine “rubino” il lavoro agli uomini. Liberarsi dal lavoro – o meglio, da “certo” lavoro – è da sempre quello che gli uomini cercano di fare, e chi fosse tentato di dolersene provi a lavare due lenzuola in una fontana pubblica invece di usare la lavatrice: cambierà subito idea. Il problema è quello che abbiamo appena detto: quali sono gli obiettivi? Aumentare il più possibile una ricchezza distribuita in modo sempre più diseguale o cercare di migliorare le condizioni di vita del maggior numero possibile di persone?

Se la risposta è la prima, allora facciamo bene ad essere preoccupati: le società non sopportano all’infinito le ingiustizie, e quando la misura è colma è raro che i mutamenti siano tranquilli. Ma non è affatto scontato che sia invece la seconda, dato che la storia di quest’ultimo quarantennio è andata nella direzione opposta.

E dunque, il problema non è e non sarà mai la tecnologia, che comunque produce ricchezza. Il problema è che cosa ci si fa con questa ricchezza, e questo dipende solo da noi.

Gli interventi al convegno

Anna Pettini

Piero Poccianti

Amedeo Cesta

Carlo Clericetti

Nicola Costantino

Marco Scarselli

Roberto Basili e Gianni Semeraro

Cristina Baroglio

Michela Milano