Competitività, oltre il Clup

un mondo inesplorato

Si continua a guardare quasi soltanto al costo del lavoro per unità di prodotto, ma i salari pesano in media solo il 15% sul totale dei costi. Nessuno però si preoccupa di confrontare gli altri fattori, mentre in quell’85% ci sarebbero parecchie cose su cui intervenire, dall’energia ai servizi alle imprese ai compensi dei top manager. Tutti settori presidiati da lobby potenti

(pubblicato su Repubblica.it il 19 gen 2014)

Che il costo del lavoro italiano sia tra i più bassi fra i paesi europei comparabili lo abbiamo ricordato in un recente articolo. E’ un fatto assodato e certificato dalle statistiche ufficiali, eppure molti lo dimenticano (o fingono di dimenticarlo) e continuiamo a sentire che la riduzione del costo del lavoro è tra le priorità politiche del governo (ma su questo neanche le opposizioni dicono qualcosa di diverso).

Alcuni economisti hanno commentato quell’articolo dicendo che sì, il costo del lavoro in assoluto è basso, ma quello che conta è il Clup, ossia il costo del lavoro per unità di prodotto. Se il nostro Clup è più alto di quello dei paesi concorrenti, anche con salari più bassi non riusciamo ad essere competitivi. Detto in parole povere, produrre un esemplare di una qualsiasi cosa ci costa di più di quanto accada per i concorrenti.

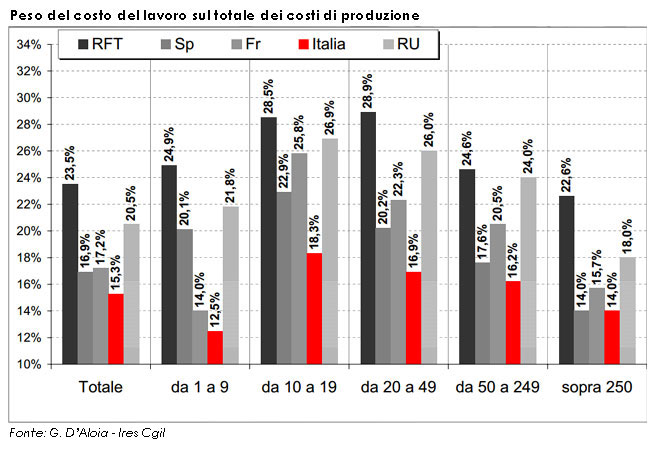

Che il Clup sia importantissimo è vero, ma è anche una visione parziale del problema, che merita di essere approfondito perché la competitività, come ormai avranno capito anche i sassi, è una questione essenziale per la salute della nostra economia. Perché parziale? Perché il lavoro è solo uno tra i tanti costi che si devono sostenere per produrre. E non è un costo preponderante: come si vede dal grafico tratto da uno studio dell’Ires, pesa in media per il 15,3% sul totale dei costi di produzione.

Dunque recuperare competitività puntando solo (o principalmente) alla sua riduzione è non solo illusorio (quanto dovrebbero diminuire ancora i salari per ottenere un effetto sensibile?), ma anche sbagliato. Se si riducono le retribuzioni nette si toglie potere d’acquisto ai lavoratori, con ulteriori effetti depressivi sui consumi, che determinano oltre i due terzi del Pil; se si riducono i contributi sociali questo si ripercuoterà sulle pensioni future, che saranno ancora più misere; si può al massimo ridurre il prelievo fiscale – che comunque non è molto diverso rispetto ai paesi comparabili – ma sappiamo bene che quel mancato gettito dovrà essere recuperato per altre vie.

Ci sono altri costi sui quali bisognerebbe invece concentrarsi perché, al contrario di quello del lavoro, sono superiori a quelli dei nostri concorrenti e derivano per la maggior parte da inefficienze del sistema-Italia. Ne ricordiamo alcuni. Innanzitutto il costo del capitale: specie da quando è iniziata la crisi, in Italia finanziarsi costa di più che nei paesi del centro-nord Europa. Lo spread sul rendimento dei titoli pubblici si riproduce in misura anche maggiore sul costo del denaro. Su questo c’è poco da fare, ma bisogna ricordare che è un altro fattore che incide non poco sulla nostra competitività. E’ invece sicuramente possibile un qualche intervento sul costo dell’energia, sensibilmente più alto della media europea (secondo alcune stime addirittura del 30%), come ha sottolineato anche la Commissione Ue nel suo “Esame approfondito per l’Italia” del 2012.

Una vecchia piaga sono i costi dei servizi alle imprese, che risentono delle mancate liberalizzazioni dei mercati dei beni e dei servizi, da sempre dominati da lobby potenti e ben rappresentate in Parlamento che impediscono riforme incisive che eliminino le loro rendite di posizione. La politica fa periodicamente timidi tentativi di intervento, ma le leggi in proposito, neanche lontanamente paragonabili a quelle varate sulle pensioni e sul mercato del lavoro, quando pure arrivino ad essere approvate tra mille difficoltà, quasi sempre sono seguite da altri provvedimenti che restaurano lo status quo ante. Neanche la Confindustria osa affrontare davvero questa battaglia, nonostante che abbia ben presente il problema. Nel suo “Italia 2015” presentato all’inizio dello scorso anno vi dedica uno dei 12 capitoli del documento: l’ultimo, proprio nelle pagine finali.

Si potrebbe andare avanti parecchio ad esaminare i vari capitoli di costo dove siamo in svantaggio rispetto alla concorrenza (al contrario che per il costo del lavoro). Per esempio, se latitano gli investimenti in ricerca e sviluppo – che da noi sono poco più della metà della media europea e sicuramente ancora diminuiti dopo il 2008 – bisogna anche spendere per acquistare tecnologie, e altrettanto sicuramente ne soffre l’efficienza dell’azienda. E dobbiamo forse ripetere quelle che ormai sembrano tematiche usurate (ma non certo per esser state troppo praticate), giustizia civile, burocrazia, corruzione? Ma c’è almeno un’altra cosa che vale la pena di sottolineare: qualcuno si è mai preoccupato di confrontare il costo del management per unità di prodotto? Non risulta. Eppure sarebbe proprio il caso: secondo un’inchiesta dell’Economist i nostri top manager sono quelli che guadagnano di più nel confronto con ben 22 paesi. Perché non ci preoccupiamo anche del “Cmup”?

Eppure, così vanno le cose. Anche gli organismi internazionali quando si parla di produttività e competitività vanno a esaminare sempre e solo quello, l’andamento del Clup, che per giunta secondo alcuni non sarebbe nemmeno tanto adatto ai confronti internazionali, perché il denominatore del rapporto è influenzato in modo diverso dalle dinamiche nazionali dei prezzi. Ma perché tanta ossessiva attenzione per un fattore che rappresenta il 15% dei costi e neanche una rilevazione per il ben più importante 85%? La spiegazione può essere solo nell’”imprinting”, generalizzato a chiunque si occupi di economia, di un principio della scuola classica, e cioè che spetta sempre al salario adattarsi per garantire l’equilibrio generale. Un principio che poteva forse essere sostenuto nell’Ottocento, o magari nei primi anni dello scorso secolo, ma che ormai dovrebbe essere relegato nei libri di storia dell’economia. Come diceva Keynes, quasi sempre siamo succubi delle idee di qualche economista morto da molto tempo.

Anche la Commissione, del resto, quando esamina il problema della competitività non dei singoli paesi membri dell’Ue, ma per le macro-aree del mondo, confrontando la situazione europea con quelle americana e cinese, non nomina nemmeno di sfuggita le questioni salariali, ma si concentra essenzialmente sul livello delle tecnologie, sulle regolamentazioni, sulla trasmissione dei risultati della ricerca alla produzione industriale, sul rapporto fra produzione manifatturiera e servizi. E consiglia, guarda un po’, sia di concentrarsi su una politica industriale comune, sia di agire sul lato della domanda pubblica (altro che austerità e tagli ai bilanci!).

La conclusione non può essere che una. Non si risolverà nulla se questo governo, e anche i prossimi che verranno, non la smetterà di arrovellarsi intorno a cunei e norme sul lavoro e non si dedicherà invece al quell’altro 85% di cui nessuno sembra interessarsi. Sperare si può sempre, ma rimanere scettici è giustificato.