L’università gratis

non è un’idea balzana

Premesso che il problema più urgente è il drammatico sottofinanziamento, avrebbe senso rendere anche l’istruzione terziaria un compito dello Stato sociale. E il welfare, se non è universale, viene inevitabilmente sottoposto a pressioni politiche per limitarne sempre più la portata, come accade ad esempio negli Usa, dove esiste solo un ridotto “welfare per i poveri”. L’Italia è su quella strada, che porta verso un modello di società non inclusiva

(pubblicato su Repubblica.it il 22 gen 2018)

Sulla proposta di Pietro Grasso di abolire le tasse universitarie si è acceso un dibattito su cui si sono divise anche le persone di sinistra (quella vera, non quella geneticamente mutata che da Blair arriva a Renzi). Perché spostare sulla fiscalità generale tutto il costo dell’istruzione terziaria, sgravando chi si può permettere di pagarla? Non è meglio, allora, usare quegli 1,6 miliardi per aumentare le borse di studio destinate ai meno abbienti, che ora sono finanziate in modo scandalosamente insufficiente? O per quei servizi, prima di tutto le residenze – oggi rare come una zebra senza strisce – che pesano ben più delle tasse per le tasche degli studenti?

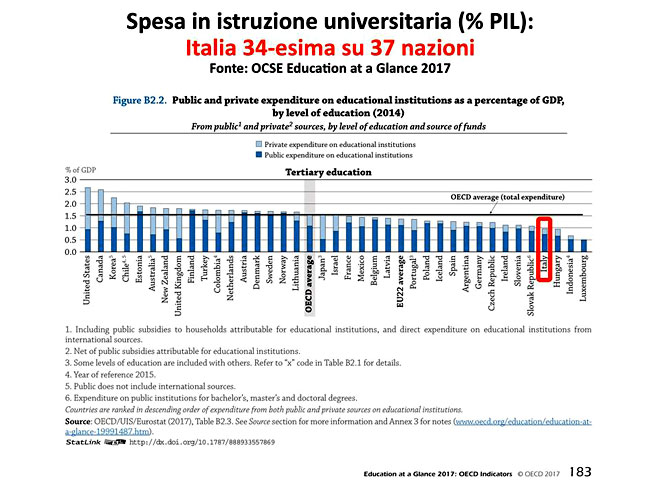

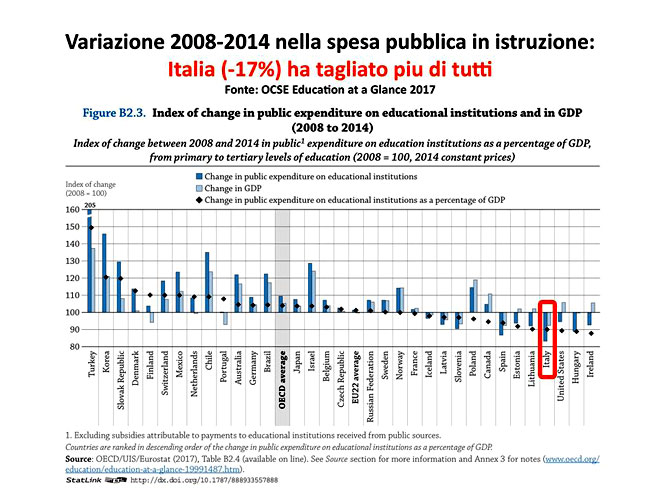

Bisogna fare una premessa. Il sistema universitario italiano è così sottofinanziato da far pensare a una strategia di liquidazione. La spesa per questo capitolo è al 34° posto su 37 paesi Ocse e dal 2008 siamo quelli che hanno tagliato più di tutti, come mostrano i grafici che il sito roars.it ha tratto dall’edizione 2017 del rapporto Education at a glance. Il Fondo ordinario si è ridotto di oltre il 20% e così il numero degli studenti, i docenti sono calati del 17% e il numero di corsi del 18. Anche per numero di laureati siamo in fondo alla classifica: ne abbiamo circa la metà della media europea.

La European University Association giudica il nostro sistema in situazione critica, la peggiore in compagnia della Grecia. Per di più, nella legge di bilancio è stata prevista da quest’anno una revisione del sistema di tassazione, con l’esenzione di chi ha un Isee fino a 13.000 euro, un aumento progressivo fra 13 e 30.000 e libertà per le università di stabilire quanto paga chi è oltre. Teoricamente gli atenei saranno rimborsati per chi ricade nella no tax area, ma non si può escludere che questo sia un espediente per ridurre ancora di più i fondi. Soprattutto, sostengono in uno studio Amedeo Di Majo e Lorenzo Cicatiello de L’Orientale di Napoli, questo si tradurrà in un ulteriore svantaggio per gli atenei del Sud, alimentando un circolo vizioso tra minori entrate, riduzione dei servizi e fuga degli studenti che farà calare ancor di più le entrate.

Se quella di distruggere l’università pubblica – a partire magari dalle regioni più deboli del Mezzogiorno – non è una strategia intenzionale, bisogna dire che fa di tutto per sembrarlo. Salvo poi a sciacquarsi la bocca parlando di “società della conoscenza” e dell’importanza del “capitale umano”.

Questa premessa era necessaria per chiarire che di ben altro ha bisogno l’università che della somma che si ottiene dalle tasse universitarie. A meno di non voler cambiare la famosa scritta sul “Colosseo quadrato” dell’Eur: “Un popolo di albergatori, di cuochi e di camerieri”, tesi sostenuta anche da qualche economista.

Ma torniamo all’argomento. Ha ragione chi, anche da sinistra, muove quelle obiezioni alla proposta di Grasso?

Bisogna innanzitutto decidere quale modello di Stato sociale si vuole. Il welfare, dove più dove meno, c’è dappertutto nei paesi avanzati, persino nella iper-liberista America. Ma le concezioni sottostanti si possono ricondurre a due filoni. Nei paesi dove prevale l’impostazione liberale il welfare è destinato ai poveri, e solo a loro. Sarebbe piuttosto sgradevole vedere le gente morir di fame per le strade, senza parlare delle ragioni di ordine pubblico, e questo fa sì che più o meno dovunque esistano istituti che in linea di massima garantiscono la sopravvivenza. Più di quello, però, no: tutto il resto, caro cittadino, è affar tuo. Se ne sei capace farai strada nella società, altrimenti resterai sempre in bilico sulla soglia della miseria, vorrà dire che è questo quel che ti sei meritato. La retorica, appunto, del “merito”, che, anche se sono state riempite innumerevoli biblioteche con gli studi sulla rilevanza delle condizioni familiari, culturali e sociali per quello che ciascuno riuscirà a fare, continua a prevalere nelle società che attribuiscono un grande valore all’individualismo.

L’altro filone è quello dei paesi dove si è fatta sentire l’influenza della socialdemocrazia. Qui lo Stato si assume un ruolo più ampio: non solo si occupa dei “rischi sociali”, quelli che non dipendono dall’individuo (tipicamente: invalidità, malattia, vecchiaia, disoccupazione); ma stabilisce che esistano dei “diritti di cittadinanza”, ossia servizi che debbono essere forniti a chiunque faccia parte della comunità nazionale (l’esempio più immediato è l’istruzione). L’Italia, in particolare, ha scritto nella sua Carta fondamentale, all’articolo 3: “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; e al 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Lo Stato, dunque, non deve limitarsi a tamponare le situazioni di emergenza, quelle delle persone in povertà: deve svolgere un ruolo attivo per promuovere il benessere di tutti i cittadini.

L’istruzione universitaria è un diritto di cittadinanza? Finora no. L’obbligo scolastico prevede dieci anni di istruzione e il “conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età”. Ma la società cambia, e infatti il tempo per l’istruzione è già stato allungato. Oggi quella terziaria è certamente una delle condizioni che facilitano un buon inserimento sociale, quindi agevolarla rientra senza dubbio in ciò che prescrivono quei due articoli della Costituzione. Ed elevare il livello generale di conoscenze è senza dubbio nell’interesse del paese, quindi far rientrare l’università fra i compiti a cui lo Stato dedica particolare attenzione è un’idea tutt’altro che peregrina.

Ma non c’è ancora una risposta alle obiezioni avanzate all’inizio: perché mai non si dovrebbe chiedere un contributo a chi può permetterselo? Innanzitutto: chi può permetterselo? Secondo la norma della legge di bilancio richiamata più sopra, “non può permetterselo” chi è sotto i 13.000 euro di Isee. Ma con quei soldi a stento si sopravvive, una famiglia con un figlio è già sotto la soglia di povertà. Ecco, quando si fissano questi limiti ci si tiene sempre molto bassi, per evitare che nell’esenzione entrino in troppi. Anche l’indicizzazione delle pensioni, per esempio, era stata bloccata dopo i 1.500 euro lordi mensili: quelli al di sopra erano di fatto considerati “benestanti”. Questa dunque è una prima risposta: il “chi può permetterselo” è un concetto molto opinabile, e finora è stato declinato in modo molto restrittivo.

C’è un altro fattore di grande rilevanza. Quando un servizio viene ritenuto così importante da renderlo “universale”, cioè rivolto a tutti i cittadini – come la sanità, come l’istruzione obbligatoria – dev’essere senza spese per tutti, anche per chi è ricco e magari – proprio perché ha molti mezzi – si rivolgerà al settore privato. Dividere tra chi riceve e chi paga soltanto, farà sì che questi ultimi percepiscano quel servizio come un peso e premano per ridurlo il più possibile, e ragionevolmente sono anche coloro che sono in grado di esercitare un maggior peso politico. A ben vedere, è quello che sta succedendo in Italia. Negli ultimi anni a sanità e istruzione si lesinano risorse pubbliche e gli utenti sono chiamati a contribuire. Ma i servizi sottofinanziati funzionano sempre peggio, e di questo viene attribuita la colpa al fatto che “tutto ciò che è pubblico è inefficiente”. Così si scivola prima verso un sistema misto pubblico-privato, e pian piano al pubblico resterà un ruolo residuale, cioè quello che per i privati non è appetibile. La transizione verso il modello di “welfare per i poveri” sarà completa. E anche una riforma costituzionale silenziosa e non dichiarata, ben più incisiva di quella bocciata nel referendum del dicembre 2016.

Chi ci rimette con quel sistema? I poveri sembrerebbe di no, visto che qualcosa per loro si fa anche con quel modello. E però dovrebbero sopportare lo stigma sociale di appartenere al solo gruppo assistito, al quale buona parte degli altri guarderebbe con fastidio perché è “sulle loro spalle”, e premerebbero per dar loro il minimo possibile. Molto da perdere avrebbero invece quelli con redditi poco più alti, costretti a rivolgersi al mercato, dove chi non può spendere troppo ottiene servizi di bassa qualità, molto probabilmente inferiore a quella media di un servizio universale. Tutti costoro, e soprattutto la residua “classe media”, dovrebbero guardare con molta apprensione al tipo di evoluzione in atto.

Le obiezioni mosse all’abolizione delle tasse universitarie ci hanno dato modo di allargare il discorso al modello di Stato sociale a cui si vuole tendere, che poi significa nient’altro che il modello di organizzazione sociale che si intende costruire. Vogliamo davvero cambiare quello disegnato dalla Costituzione, solidaristico e inclusivo, con quello liberal-individualista, basato sulla competizione? Se è così, dovrebbe essere almeno una scelta cosciente.